문화재 복원은 단순히 부서진 조각을 이어 붙이는 작업이 아닙니다. 보이지 않는 시간의 흔적을 되살려내는 과정이며, 그 근거는 물질뿐만 아니라 기록 속에 담겨 있습니다. 옛 문헌과 고지도는 오늘날 복원가에게 또 하나의 도구가 되어, 유물과 건축물의 본래 모습을 밝혀주는 중요한 단서를 제공합니다. 특히 한국은 오랜 기록 문화 전통을 바탕으로 복원 과정에서 풍부한 자료를 활용해 왔습니다.

문헌 속에 남은 복원의 청사진

조선 시대의 실록, 의궤, 사료는 문화재 복원의 기초 설계도와도 같습니다. 예를 들어, 왕실 제례가 열렸던 종묘의 복원은 『조선왕조실록』과 『국조오례의』 같은 문헌 기록이 없었다면 불가능했을 것입니다. 건물의 규모, 사용된 재료, 의식 절차 등이 꼼꼼히 기록되어 있어 복원 과정에서 이를 직접 참고할 수 있었습니다. 문헌은 단순한 글을 넘어, 오늘날 복원 작업이 과거와 단절되지 않도록 이어주는 다리 역할을 하고 있습니다.

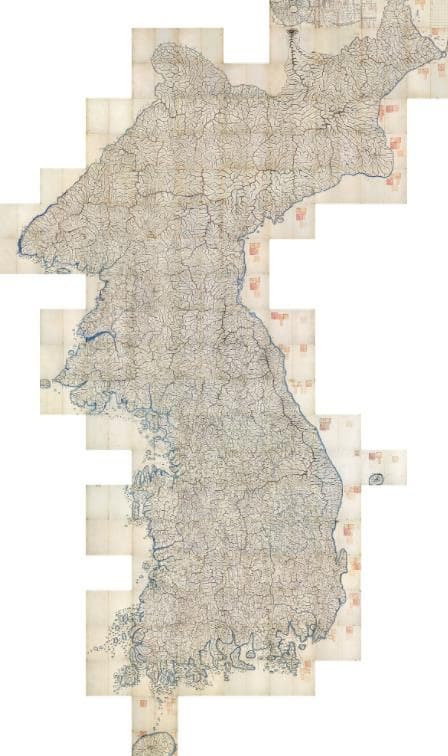

고지도에 담긴 공간의 흔적

문화재 복원에서 고지도는 또 다른 귀중한 단서입니다. 옛 지도는 단순한 길 안내도가 아니라, 당대의 공간 배치와 건축물의 형상을 보여주는 중요한 기록물이었습니다. 한양 도성도, 각 지방의 군현지도, 그리고 일제강점기 이전의 고지도는 현재 사라진 건물의 위치와 구조를 추적하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 특히 궁궐 복원에서는 당시 그려진 회화식 지도가 복원의 방향을 정하는 데 큰 기여를 하고 있습니다.

기록과 고증의 만남

그러나 기록은 언제나 완전하지 않습니다. 문헌 속에 기록된 수치는 다를 수 있고, 지도에 묘사된 모습이 실제와 차이가 있을 수도 있습니다. 그래서 복원 과정에서는 문헌과 고지도를 단순히 받아들이는 것이 아니라, 고고학적 발굴과 과학적 분석을 함께 진행합니다. 문헌에 나타난 치수와 발굴 결과가 일치할 때, 복원은 비로소 신뢰를 얻게 됩니다. 기록은 근거를 제시하지만, 고증을 통해서만 살아 있는 복원으로 이어질 수 있습니다.

사례 : 고문헌이 밝혀낸 복원 가능성

대표적인 사례 중 하나는 경복궁 복원입니다. 일제강점기 동안 크게 훼손된 경복궁은 『궁궐지』와 각종 도면, 사진 기록을 토대로 복원 작업이 진행되었습니다. 또 다른 사례로는 종묘 제례악의 복원이 있습니다. 이 역시 남아 있는 의궤와 악보가 없었다면 전승이 어려웠을 것입니다. 고문헌은 소리, 색, 형태와 같은 무형의 요소까지 되살려내는 데 기여해, 복원이 단순한 물질의 재건이 아니라 문화 전체를 회복하는 작업임을 보여줍니다.

기록이 지닌 문화적 가치

옛 기록과 지도는 단순한 참고 자료가 아니라, 문화재 복원이라는 학문적·사회적 활동을 뒷받침하는 근거입니다. 기록은 시간이 흘러도 변하지 않는 증언자로서, 후대가 과거의 문화를 오해 없이 이해할 수 있도록 돕습니다. 복원 과정에서 기록을 존중하는 것은, 단순히 과거를 따라 하는 것이 아니라 당대의 세계관과 미감을 함께 되살리는 일입니다. 이는 복원이 단순한 건축 기술을 넘어 문화사 연구와 긴밀히 맞닿아 있음을 보여줍니다.

결론 : 기록이 이어주는 과거와 현재

문화재 복원은 결국 과거와 현재의 대화입니다. 그 대화에서 기록은 목소리를 가진 증인으로서 존재합니다. 문헌과 고지도가 없다면 복원은 추측에 의존할 수밖에 없지만, 기록이 있을 때 복원은 역사적 사실에 뿌리를 둡니다. 오늘날 우리가 보는 궁궐과 의식, 공예품의 재현은 수많은 기록의 힘 덕분입니다. 기록이 만든 복원은 단순히 과거를 재현하는 것이 아니라, 미래 세대가 과거를 이해할 수 있는 통로를 여는 작업입니다.